Историческим обществом Ямбурга-Кингисеппа выпущен в свет третий номер Альманаха «Малая Родина». В отличие от своих…

Как в Преображенке рыбу разводили

Северо-Запад нашей страны всегда отличался обилием водных ресурсов, развитой гидрографической сетью, представленной многочисленными реками, озерами и болотами, создавая картину изобилия поверхностных вод. Все вышесказанное в полной мере относилось и к территории Санкт-Петербургской губернии, в пределах которой находилась целая россыпь озер. Часть волостей Петергофского, Петербургского и Ямбургского уездов имела прямой выход к Финскому заливу. Наконец, по территории губернии протекали крупные реки с их многочисленными притоками. Все это издавна способствовало развитию рыболовного промысла. Поначалу значительную часть уловов в крупных водоёмах составляли ценные рыбы семейства лососевых. Однако начиная с конца 19 века активный вылов рыбы, помноженный на загрязнение внутренних водоёмов, привел к тому, что восстановление многих популяций ценных видов рыб исключительно за счёт естественного воспроизводства стало невозможным. На повестку дня встала реальная угроза их исчезновения. Постепенно эта проблема вышла в масштабах всей страны, поставив вопрос о необходимости поддержки искусственного разведения рыбы. Однако мало кто знает, что одна из страничек истории отечественной аквакультуры была написана в низовьях реки Луги на рубеже 19–20 веков.

История развития отечественного рыбоводства уходит своими корнями в середину 19 века. Именно тогда новгородским помещиком Николаем Павловичем Врасским был открыт сухой способ оплодотворения и инкубации икры. Организованный на базе его имения в Никольском, экспериментальный рыбоводный завод быстро начал набирать обороты деятельности, приспособив для своих целей речку Пестовку, обращенную в 5 прудов, и Пестовское озеро. Однако прочно поставить рыбоводное предприятие Врасскому не удалось: в декабре 1862 г. он умер, сильно простудившись во время зимнего рыболовства на Пестовском озере, и Никольский рыбоводный завод перешел в казну вследствие невозможности вернуть казне полученную от Министерства Государственных Имуществ ссуду.

Власти прекрасно сознавали большое значение рыбоводства в будущем и решили продолжать начатое Врасским дело. В течение первых 12 лет казенного управления Никольский завод помимо подготовки специалистов оказал содействие возникновению и устройству нескольких частных рыбных хозяйств в окрестностях Санкт-Петербурга, Москвы, а также близ Ямбурга.

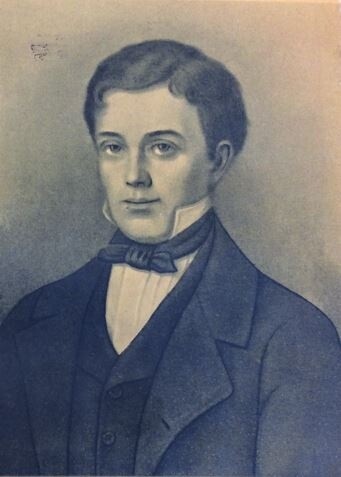

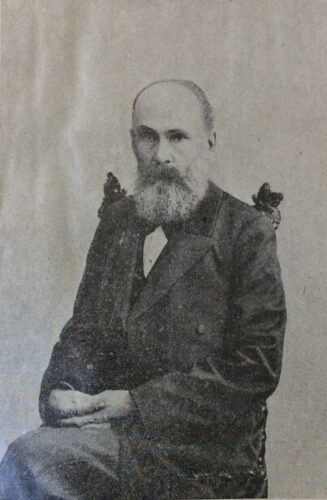

Однако апогея своего развития в дореволюционный период завод достиг, будучи под управлением Оскара Андреевича Гримма. Свыше трех десятилетий Гримм – с 1879 по 1912 гг. — заведовал Никольским рыбоводным заводом, внеся огромный вклад в становление и развитие отечественной аквакультуры.

Понимая большое значение рыбоводства в такой стране, как Россия, где, с одной стороны, население ограничивается потреблением исключительно одних пресноводных рыб, количество которых постепенно уменьшается по мере увеличена земледельческой культуры, а с другой — имеется весьма значительное число рек и озер, требующих хозяйственное управление, а не одних охранных мер , Гримм поставил следующие цели деятельности Никольского завода: 1) научно-практическое разрешение различных вопросов, вытекающих из практики рыбоводства и рыболовства; 2) возможно широкое ознакомление, в особенности сельских хозяев, с целями и приемами рыбоводства и рационального рыбного хозяйства; 3) подготовление практиков-рыбоводов; 4) оказание содействия частным рыбоводным хозяйствам путем советов и продажи, по умеренным ценам, оплодотворенной икры и мальков различных ценных пород рыб, и 5) заселение открытых водоемов вновь рыбами лососевых пород, истребленными в них хищническим рыболовством.

До середины 1890-х гг. последний пункт вышеприведенной программы выполнялся мало, главным образом, вследствие недостатка денежных средств на постановку дела по заселению отечественных вод рыбами лососевых пород в более или менее широких размерах. Но даже в этих условиях часть молоди лососей с Никольского завода высаживалась в Лугу при содействии Императорского Российского общества рыбоводства, и рыболовства, которое на свои средства в течение нескольких лет приобретало в частных рыбоводных хозяйствах лососевую икру для посадки выведенных из нее мальков в лужские воды.

Только с 1896 г., когда кредиты Министерства Земледелия и Государственных Имуществ на нужды рыболовства и рыбоводства были значительно увеличены, это ведомство получило возможность расширить деятельность своего Никольского завода по заселению водоемов ценными породами рыб.

Надо сказать, что еще в 70—х гг. 19 века Петербургская губернская земская управа проектировала устройство рыбоводного завода на Луге для размножения лосося, однако по ряду причин этот проект не был воплощен в жизнь.

После проведенного обследования, в 1897 году было принято положительное решение о строительстве Лужского отделения Никольского завода в низовьях Луги. Для этих целей был арендован участок земли у местного помещика Н.Н. Биппена, входивший в состав Преображенской мызы.

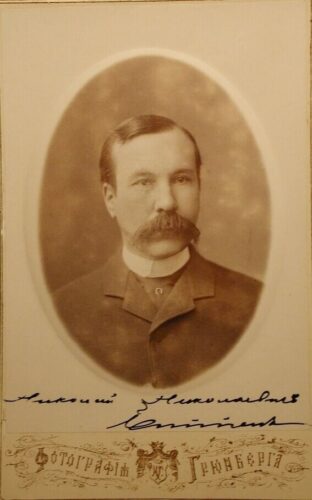

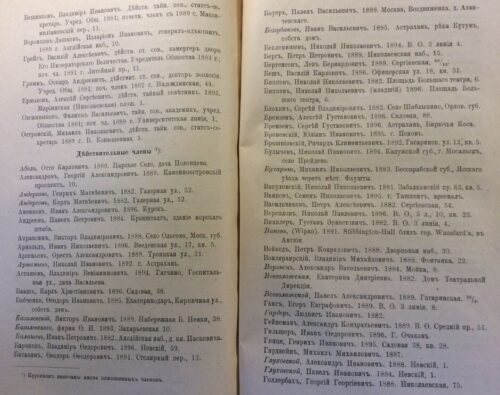

Помимо удобного местоположения свою роль сыграл тот факт, что Николай Николаевич Биппен-старший наряду с О. Гриммом входил с 1882 г. в состав действительных членов Императорского Российского общества рыбоводства и рыболовства. Позднее, с 1896 г. в число действительных членов был выбран и его сын, Николай Николаевич Биппен-младший.

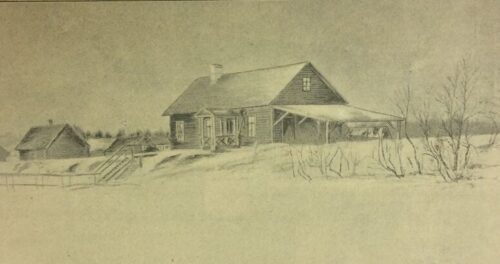

Постройка этого завода, названного Усть-Лужским, была начата в конце августа 1897 года и окончена в октябре того же года. Строительство велось хозяйственным способом и обошлось в 3 403 руб., из которых 1 050 руб. было затрачено на покупку необходимых аппаратов Коста и еще 716 руб. – на приобретение водоподъемной машины. Ежегодное содержание завода с учетом затрат на приобретение икры оценивалось в 1 300 руб. Заведующим Усть-Лужским отделением Никольского рыбоводного завода был назначен причисленный к Департаменту Земледелия Н. Н. Биппен-младший, а рыбоводом приглашен местный крестьянин Трофимов. Несмотря на позднее открытие завода и некоторые сложности (поначалу завод был открыт во временном помещении) уже в 1897 г. было оплодотворено было 192 тысяч икринок лосося, из которых вылупилось 176 тысяч мальков. Возможно, результат мог бы оказаться еще выше, если бы не окончания лова лососей и боязнь рыбаков продавать икру из опасения обесценения самой рыбы. Впоследствии рыбаки убедились в неосновательности своих опасений, но для этого понадобилось определенное время.

Основной целью завода было выведение лососевых мальков и последующий выпуск их в Лугу. Для разведения мальков на заводе было размещено 200 костовских аппаратов, рассчитанных на один миллион лососевых икринок. В среднем ежегодный объем вывода мальков колебался в диапазоне 500–800 тысяч штук, поскольку в аппаратах приходилось выдерживать некоторое время не только икринки, но и самих (до всасывания желточного пузыря), которых нельзя было поместить более 3 000 на аппарат, тогда как икринок входило туда до 5 000 штук.

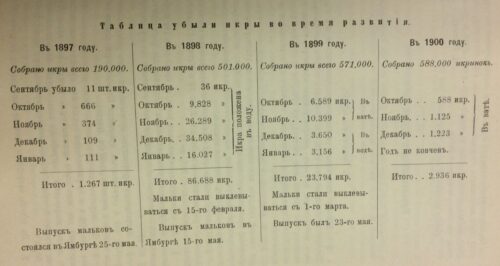

Постепенно завод увеличивал объем выпуска мальков и сокращал степень убыли икринок. Уже в 1898 году было собрано 501 тысяча икринок лосося и выпущено в реку 360 тысяч мальков. В 1899 году было собрано икринок лосося 571 тыс., так что ко дню выпуска было 524 тыс. мальков

Росту производственной отдачи способствовала проводившаяся на заводе исследовательская работа, направленная на поиск лучших условий для оплодотворения икры. Так, в 1898 г. часть икринок была положена по обыкновению на стеклянные полочки с проточной водой, а другая часть в виде эксперимента помещена в аппараты между двумя слоями влажной ваты. В результате было обнаружено, что процент выхода мальков на вате оказался вдвое больше, чем в воде. Объяснение этому факту, видимо, стоило искать в химическом составе лужской воды, которая содержит довольно много железистой бактерии Leptothrix ochracea. Именно она образовывала на омываемых ею икринках бурый осадок, способствовавший значительной убыли икринок в проточной воде. Этот осадок, к сожалению, не удалось устранить и предварительной фильтрацией воды.

Поэтому в 1899 г. вся икра была положена на влажную вату, которая подвергалась при этом трехкратной промывке в горячей воде и оставлена в ней до 1 декабря, а со 2 декабря переложена в аппараты с проточной водой. При таком способе вывода мальков процент убыли сократился почти в три раза – результат громадной практической важности. Сделанное на заседании Императорского Российского общества рыбоводства и рыболовства сообщение о способе вывода мальков во влажной атмосфере между двумя слоями ваты вызвало неподдельный интерес присутствующих членов общества.

Выращенные мальки лосося доставлялись в особой прорези вверх течению Луги к ямбургским порогам, отличавшимся сильным течением, небольшой глубиной и каменистым дном. Этот способ заменил привычный доселе в бочковый на лошадях, дававший слишком значительный процент убыли, достигавший 50%. Выпущенные в воду мальки по обыкновению забирались под камни, где были менее доступны для своих врагов, и оставались на ямбургских порогах до осени, после чего спускались по нижнему течению Луги в море. Иногда «лодка-садок» не шла до Ямбурга, а проходила всего три версты вверх по течению, в район деревни Новая, где и происходил их выпуск в воду в тихом и довольно мелком месте.

Даже для привычных к рыболовству местных жителей рыбоводный завод в Преображенском имении являлся диковинкой, вызывавшей неподдельный интерес. Его посещали не только взрослые, но и ученики школ окрестных деревень в сопровождении учителей. Так, например, в марте 1905 г. на завод «нагрянула» представительная делегация земского училища деревни Гакково. Родившись в рыболовецком крае, ребята совсем немного знали о жизни и развитии рыб.

На заводе ученики услышали интересный рассказ о способах разведения рыбы, познакомились с оборудованием, при помощи которого ведется выращивание мальков. Фактически, им впервые были показаны все стадии развитая рыбы, начиная с момента зарождения и заканчивая последней стадией физиологического и анатомического изменения рыбы. Кроме того, заведующий заводом Н. Н. Биппен подробно объяснил ученикам, какого ухода требуют рыбки во всех стадиях своего развития; пояснил, какой температуры должна быть вода, в которой воспитываются мальки, каким образом можно ослабить или усилить ход их развития, показал все инструменты, при помощи которых ведется рыбоводное дело. Можно не сомневаться, что поездка на рыбоводный завод оставила в памяти учеников Гакковского училища, будущих рыболовов много полезных сведений.

Казалось бы, реализованный проект по искусственному рыборазведению в сердце рыболовецкого края должен иметь хорошие перспективы. Однако на практике все оказалось куда сложнее. Построенному в низовьях Луги заводу так и не удалось кардинально нарастить объем выпуска мальков. Публиковавшиеся статистические материалы о количестве выпущенных и выпускаемых ежегодно в пределах Балтийского побережья России, лососевых мальков, с целью поднятия лососевого промысла показали всю миниатюрность этого мероприятия. Ежегодно в течение 16-летняго периода своей деятельности Лужский рыбоводный завод выпускал в Лугу в среднем 400 000 мальков, причем бывали годы, когда эта цифра понижалась еще ниже, и лишь изредка она повышалась до 600 000—800 000. При таком количестве говорить о каких-нибудь осязательных результатах в смысле заметного восстановления рыбных запасов в реках бассейна Балийского моря, конечно, вряд ли приходится, хотя наблюдатели отмечали, что в р. Луге и в предъустьевом участке моря после ряда лет, когда производился выпуск мальков, стали ловиться молодые лососки.

Подобная картина порождала вопрос, целесообразно ли выбрано местоположение для Лужского рыбоводного завода, раз производительность его столь ничтожна, и не зависит ли это последнее обстоятельство от недостатка в самих производителях. Проведенные обследования показали, что из самой реки Луги, рыбоводный завод производителями вовсе не использовался за их отсутствием, а получал оплодотворенную икру лососей из Наровы, в городе Нарве, —мало того, использовал даже частью икру, привезённую с живорыбных садков в Петрограде.

Фактически добываемая икра отправлялась на завод, лежащий за много километров в глуши и лишенный в позднее осеннее время удобных путей сообщения. Перевозку икры приходилось совершать по скверной проселочной дороге, часто по замерзшей грязи, в объезд около 30 верст, что совершенно недопустимо для икры в столь ранней стадии развития. Это влекло за собой большой процент смертности развивающихся зародышей и отражалось на жизнеспособности мальков.

Таким образом, нерациональность нахождения рыбоводного завода в устьях Луги сделалась очевидной, что побудило власти рассмотреть его перенос на новое место. В частности, планы Департамента земледелия по разведению рыбы были связаны с рекой Наровой, где предполагалось построить Нарвский завод с производительностью до 2 миллионов икринок в год. Главное преимущество этого района перед Усть-Лужским заключалось в том, что икру здесь можно было добывать непосредственно на месте лова и сразу же после ее искусственном оплодотворении помещать в рыбоводные аппараты завода. Помимо этого, наличие железнодорожного сообщения позволяло легко доставлять в этот пункт искусственно оплодотворенную лососевую икру и из других мест…

Время, однако, внесло свои коррективы в эти планы. Рыбоводный завод на Нарове появился лишь в 50-е годы, а преемником Усть-Лужского завода в Преображенке стал построенный в 80-е годы в устье Хревицы Лужский рыбоводный завод. Благодаря этому в низовьях Луги до сих пор можно встретить благородного лосося, для которого лужское мелководье издавна являлось естественной обителью и местом выведения потомства.

Комментариев: 0