В своих очерках мы уже не раз отмечали то богатство возможностей, которые предоставляют петербургские окрестности…

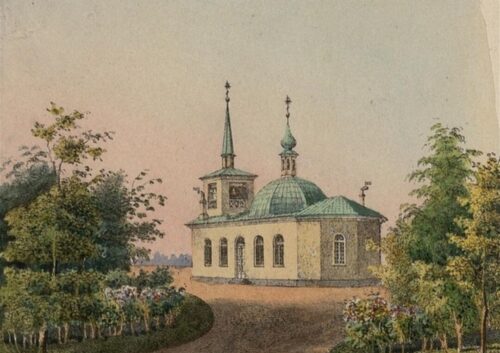

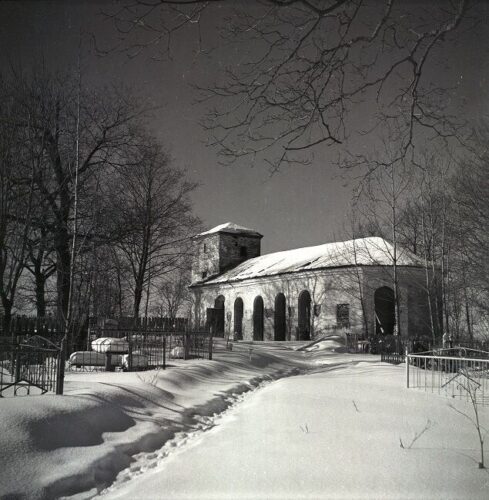

Благовещенский храм на Княжьей горке

История многих культовых сооружений нашего края исчисляется столетиями. Но далеко не все из них ведут отсчет своей истории с петровской эпохи и могут похвастаться неоднократным посещением членами царской семьи. В поисках одного из таких храмов стоит совершить путешествие в Ропшу. Здесь, на природной возвышенности, издавна именуемой Княжьей горкой, располагается старинный православный храм — Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

О происхождении Благовещенской церкви до сих пор нет единого мнения. По «Переписной оброчной книге Вотской пятины» документально зафиксировано наличие церкви «велики Дмитрие» на Кипенском погосте, однако отношение к ней более позднего ропшинского храма представляется весьма сомнительным. Еще одним белым пятном является вопрос о перестройке Благовещенской церкви из лютеранской кирхи, существовавшей в допетровскую эпоху. Во всяком случае, в описях начала 18 века о ропшинском храме не сказано ни слова. Более вероятно, что первая Благовещенская церковь была построена во второй половине царствования Петра Первого.

Первоначально церковь была возведена без куполов, и лишь при Григории Орлове храм получил завершение в виде деревянного купола, будучи также дополненным кирпичной колокольней. К этому же моменту относится и строительство второго придела — во имя Св. Дмитрия Солунского, который впоследствии будет разобран при Николае Первом.

Примечательно, что рядом с Благовещенской церковью мог появиться еще один православный храм: в 1788 году с подачи действительного статского советника Ивана Лазарева была заложена церковь во имя св. апостолов Петра и Павла. Церковное здание успели довести до куполов, однако после перехода ропшинского имения в казну храм остался незавершенным, и здание было переделано под манеж.

Практически на всем протяжении своей истории церковь удостаивалась посещений венценосных особ. По-другому и быть не могло: Ропша, бывшая когда-то в числе летних местопребываний царского семейства и расположенная вблизи лагерного расположения царских войск, не раз была осчастливлена посещениями лиц Царствующего Дома. Большая часть таких визитов сопровождалась службой в Благовещенском храме. Вполне естественно то внимание, которое оказывалось состоянию церкви со стороны российских правителей: Благовещенская церковь не раз ремонтировалась, а среди пожертвованных ей ценностей были настоящие раритеты, как, например, икона Казанской Божьей Матери — дар Императрицы Александры Федоровны или Евангелие, напечатанное в Москве в 1703 г., обложенное бархатом с серебряными украшениями, пожертвованное из кабинета Его Величества. Не оставались без монаршей милости и священнослужители: так, в 1842 году Императрица Александра Федоровна, посетив церковь, пожаловала местному священнику Василию Самсоньевскому книгу «О должностях священного сана» за благоговейное служение им литургии и кроткое обращение с мирянами.

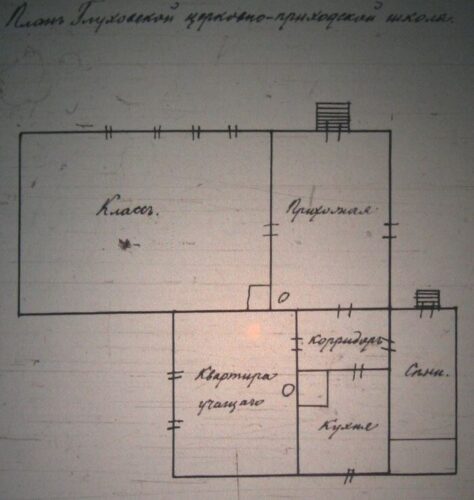

Однако было бы неверным сводить роль ропшинского храма исключительно к месту проведения служб. Традиционно в небольших населенных пунктах церковь становилась своего рода культурным очагом для местных крестьян. В этой связи Ропша не стала исключением. В середине 19 века при храме открылась церковно-приходская школа, где обучались крестьянские дети. А с 1870 года начало свою деятельность Ропшинское Благовещенское приходское попечительство, куда жертвовали суммы не только местные жители, но видные религиозные деятели Российской империи. Особняком стоял ежегодный взнос в 50 рублей, отпускавшийся из личных императорских сумм. Собранные деньги шли на нужды бедных прихожан, на помощь Красному кресту и иные благотворительные цели.

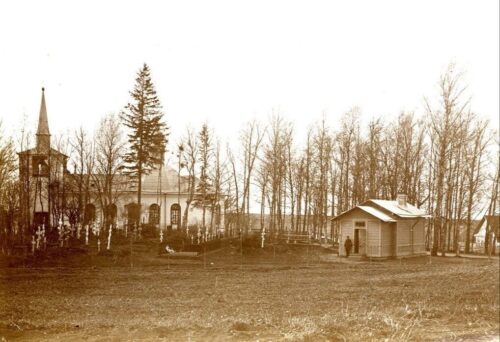

По состоянию на 1910 год при церкви располагались несколько построек. В частности, деревянный дом для дьякона, обшитый тесом и оштукатуренный изнутри, сарай, конюшня, баня. Имелась и каменная часовня постройки 1867 года. А в 1915 году к перечню построек, принадлежавших церкви, добавилась Глуховская церковно-приходская школа – деревянное здание на каменном фундаменте.

Революционные события напрямую сказались на судьбе Ропшинского архитектурно-паркового комплекса и Благовещенского храма. И если дворец практически сразу же обрел новых хозяев, то ропшиснкий храм, напротив, достаточно быстро обрел следы забвения. Меткую зарисовку состояния Благовещенской церкви дала в 1930-х годах архитектор и писатель А.Н. Полухина:

Бесконечные дорожки и тропинки… приведут к кладбищу, где… по карниз погружена в зелень старая Благовещенская церковь. Белую штукатурку ее стен живописно украшают выщерблины с кирпичной кладкой. Луковичное покрытие церкви и шатровое — над колокольней красно-коричневого цвета. Кусты малины укрывают половину бокового фасада церкви и прячутся под наружную аркаду с мемориальными досками в простенках. Ограда кладбища кое-где порушена, но ворота охраняют две черно-голубые саженные елки. Господи! Как прекрасно в твоей обители, хоть и унесены отсюда кресты и колокола!..

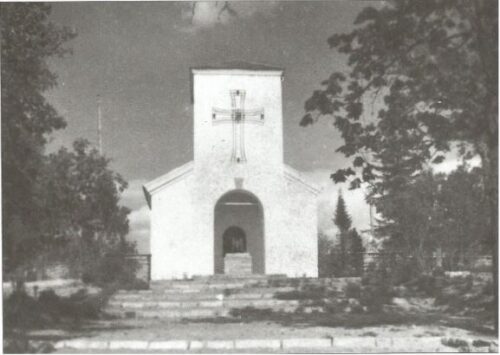

В 1939 году церковь была закрыта и использовалась под хозяйственные нужды. В годы оккупации службы были возобновлены, а местное кладбище использовалось для захоронения немецких военнослужащих.

Удивительно, но, несмотря на активные боевые действия во время войны, ропшинский храм уцелел и после десятилетий забвения вправе был надеяться на ренессанс. Однако судьба распорядилась иначе: выдержавшая несколько витков борьбы с религией, оккупацию и ожесточенные бои, Благовещенская церковь оказалась бессильной перед человеческим безразличием…

На сегодняшний день старинный православный ропшинский храм пребывает в руинированном состоянии: в результате обрушения северной и южной стен западная и восточная части церкви не связаны друг с другом, рождая ощущение двух отдельных построек.

Сколько еще продлится период забвения — неизвестно. А пока Благовещенская церковь — старейшая из сохранившихся ропшинских построек — терпеливо ждет своих спасителей, разделяя горькую участь своего именитого соседа – Ропшинского Императорского дворца.

Комментариев: 0