Историческим обществом Ямбурга-Кингисеппа выпущен в свет третий номер Альманаха «Малая Родина». В отличие от своих…

Тайны прибрежных дюн

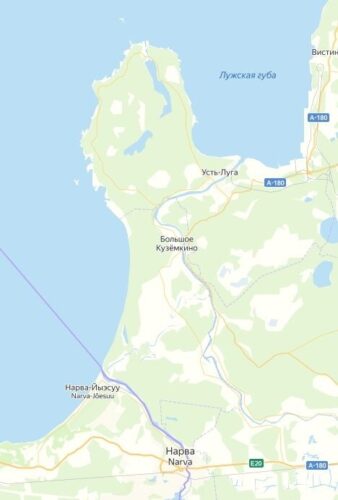

Какие ассоциации приходят в голову при упоминании Междуречья? Многие вспомнят школьный курс истории Древнего мира и назовут Месопотамию, располагавшуюся в долине двух великих рек – Тигра и Евфрата. Комбинация воды и плодородных земель способствовала формированию там одной из древнейших человеческих цивилизаций. Между тем, всего в полутора сотнях километров от Петербурга есть свое уникальное Междуречье — Нарвско-Лужское. Как показали исследования ученых, помимо необычайных природных красот оно хранит немало тайн о жизни древнего человека.

Первые систематические исследования каменного века междуречья начались еще в 30-е годы прошлого века усилиями эстонского археолога Рихарда Индреко и в дальнейшем были продолжены на территории Эстонии. Но лишь в новейшее время (2010-2015 гг.) учеными было начато серьезное изучение российской части Нарвско-Лужского междуречья, примыкающей к восточному побережью Нарвского залива. Именно тогда была найдена целая россыпь памятников раннего железного века, в том числе группа памятников у реки Россонь и группа курганов Вяйке-Ропсу. Учеными были обнаружены образцы предметов быта и оружия, фрагменты изделий ямочно — гребенчатой и шнуровой керамик.

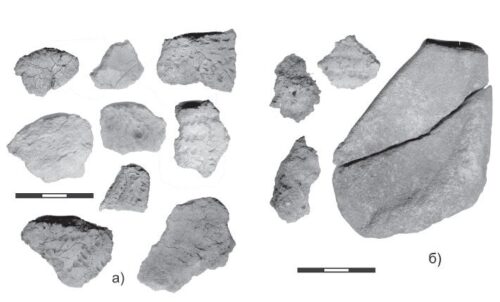

со шнуровой керамикой; б) комплекс с гребенчато-ямочной керамикой. Источник: Д.В. Герасимов «Археологические местонахождения на реке Россонь»

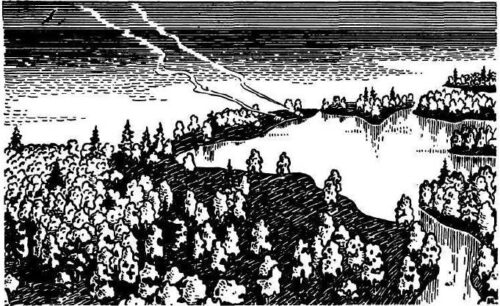

Интересно, что практически все установленные объекты расположены цепочкой вдоль внутреннего края Кудрукюльской палеокосы, основание которой располагается в Эстонии у левого берега Наровы приблизительно в 5 км от государственной границы с Россией. Перебираясь через Нарову, Кудрукюльская палеокоса тянется на два с половиной десятка километров на север вдоль побережья Нарвского залива. С восточной стороны коса обрывается в долину реки Луги. Ширина косы составляет всего 1–1,5 км, в центре которой вдоль ее оси протянулась цепочка неповторимых песчаных дюн высотой до полутора десятков метров.

Чтобы понять природу образования целой вереницы археологических памятников, совершим «небольшой экскурс» в прошлое. Аккурат к моменту образования Литоринового моря. Как уже отмечалось в одном из наших очерков, южное побережье Финского залива в основных чертах сформировалось около 7 тысяч лет назад. Постепенно Литориновое море сокращалось в размерах, а вода в нем становилась все более пресной. Около 4 тысяч лет назад береговая линия, режим солёности и другие характеристики Литоринового моря приблизились к современным параметрам. Так появились хорошо знакомые нам Нева, Балтийское море, Финский залив и Ладожское озеро. На пространстве между ними отлагались наземные пески и болотистые торфяники, а береговые линии вновь образовавшихся водоемов начали заселяться человеком, который постепенно приспосабливал ресурсы леса и прибрежных территорий для самообеспечения. А около 5000 лет до н. э. в примыкающих к Финскому заливу территориях начинают распространяться традиции изготовления посуды из глины.

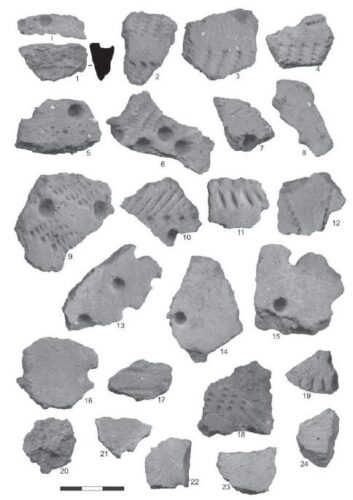

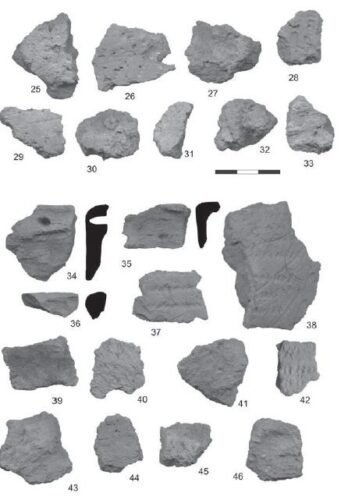

из местонахождений на реке Россонь. Источник: «Археологические исследования 2012 г. на Кудрукюльской палеокосе в Нарвско-Лужском междуречье», Д.В. Герасимов, А. Крийска, М.А. Холкина

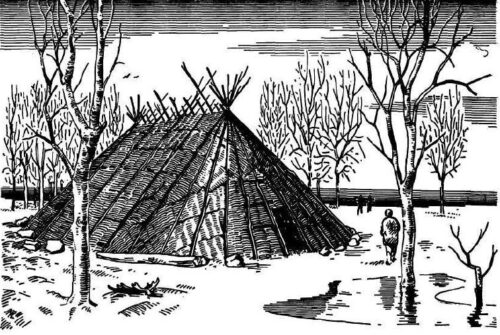

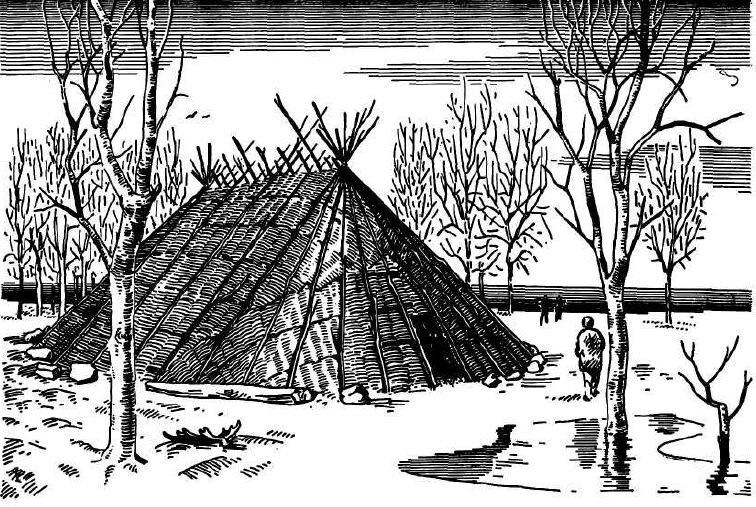

Поначалу наши далекие предки делали акцент на эксплуатации морских ресурсов, следствием чего стало заселение побережий небольших прибрежных лагун близ устьев рек Наровы и Луги. Этому этапу, оставившему мощный культурный слой, соответствует появление крупных долговременных поселений с большим количеством индивидуальных жилищ, а также способ изготовления глиняной посуды, названный учеными гребенчато-ямочной керамикой. Судя по всему, именно в этот период поверхность Кудрукюльской палеокосы была осушена и начала осваиваться человеком.

из местонахождений на реке Россонь. Источник: «Археологические исследования 2012 г. на Кудрукюльской палеокосе в Нарвско-Лужском междуречье», Д.В. Герасимов, А. Крийска, М.А. Холкина

Постепенно ситуация меняется, и с начала третьего тысячелетия до нашей эры учеными фиксируется эволюция в культуре, вероятно ставшая следствием изменений природной обстановки, системы хозяйствования, а также продвижения в регион нового населения. Этому этапу развития общества соответствует культурная традиция носителей шнуровой керамики, связанной с культурой боевых топоров. В то же время еще сохраняется и местная традиция гребенчато-ямочной керамики, а именно — ее поздний этап с органической примесью в исходном сырье.

Интересно, что памятники носителей шнуровой керамики расположены на удалении от побережья, на возвышенностях вблизи небольших речек и ручьев. Некоторые же памятники, такие как курганы Вяйке-Ропсу, были обнаружены вдалеке как от современных, так и от древних водоёмов. Вполне уместно предположить, что система жизнеобеспечения носителей традиции шнуровой керамики в значительной степени была ориентирована на производящее хозяйство — земледелие и скотоводство.

Сегодня, в междуречье практически ничто не напоминает о существовании здесь древних поселений. Бесконечные дюны, поросшие хвойниками, прекрасные виды, открывающиеся с их вершин, постепенно зарастающие молодняком лесные вырубки. Красивый и необычный для наших мест природный пейзаж!

Но иногда, во время прогулок по прибрежным лесам, стоит закрыть глаза, и воображение живо начинает рисовать картину быта поселений древних людей. Рыболовы, отправляющиеся на лов в прибрежные лагуны. Охотники и собиратели, уходившие в окрестные леса за добычей. А по вечерам – собиравшиеся вместе жители поселений, готовившие пищу и обменивавшиеся впечатлениями об очередном промелькнувшем дне под треск горевших дров у древнего костра…

Комментариев: 0